所谓《租界真相》,其实只是“片面的真相”

《租界真相》一文谓:“民族主义愤怒青年提到近代史,经常咬牙切齿地提到‘租界’。我的这篇文章告诉你‘租界’的真相,化解你的仇恨。”其用来“化解仇恨”的所谓“真相”有七,即:1、许多租界是中方自愿划割的;2、租界并非是免费的;3、中国人民对租界趋之若鹜;4、租界法治清明;5、租界侵犯的是官家的利益,但有利于老百姓;6、大清国在外也有租界、治外法权;7、租界的本质是保护经商安全。但这些所谓的“真相”,其实只是“片面的真相”罢了。

租界产生之初确有中方自愿的因素,但不久即主客颠倒成为“国中之国” “租界”产生之初,本只是一种单纯的“居留地”,确有明显的“中方自愿”痕迹。对此,台湾学者陈三井讲得很明白:“(中国政府)鉴于‘中外民情扞格,风俗习惯等种种不同,并不愿华洋杂居’,为期彼此相安无事以及管理方便起见,甚至赞成外人划界而住。……上海开埠后,则由地方官与领事划定地段,专供外人居住之用。……租界之初设,本为专供外人居住贸易之用,并无干涉中国内政之权。”

租界“居留地”时期的这种“中方自愿”性质,在租界史研究中其实是再普通不过的一个常识,并不是什么“被遮蔽的真相”,无论是民国还是当代,在宣传与研究中,从来都不讳言此点。但这种单纯的“居留地”性质,并没有维持多久,自1850年代起,外人逐步侵夺租界的行政管理权、司法权,并组建了独立的租界武装;至1876年中英签订《烟台条约》,具有变相殖民地性质的“租界”一词首次出现在正式条约里,早期单纯的“居留地”性质,已然丧失殆尽。

这种主客地位的颠倒,是租界在近代成为民族屈辱的重要标志的关键。对于这种颠倒的发生,陈三井教授有简略而精准的概括:“上海开埠不久,上海道台宫慕久于道光二十五年(1845)公布英租界地皮章程,创立华洋分居的制度,容许西人从事简单的市政设施,但同时除了华官得干预界内行政外,第十三条并明白规定,关于估定房价、地租等事,‘须由华官与领事会同,遴派中英正直人士四、五名’办理。可见当初地方当局与华人并未放弃对租界事务的管理。其后因小刀会与太平天国相继兴乱,华人大量移居租界,公共租界设立‘工部局’,法租界设立‘公董局’,陆续独揽权利,将华人排除,侵夺华官对于租界土地、人民的主权行使,形成所谓‘国中之国’的状态,虽然仍是华洋杂居,但已演变成华人有向租界当局纳税之义务,却无代表出席‘工部局’或‘公董局’的尴尬地位。”由上海发端,其后在中国出现的各国租界,沿袭成例,无一不是“国中之国”。…[详细]

租界虽然不是免费的,但在租借过程中,中外双方的地位是极不平等的 “租界”既然是“租”,按理自当缴纳租金。其缴纳情况究竟如何,不妨以汉口租界为例。汉口租界有“民租”和“国租”两种方式。“民租”的当事人是外国商民和中国业主。“国租”的当事人为中外两国政府。究竟采取何种方式租地,完全取决于租界开辟国的利益考量。民租方式可以只租借商业价值高的黄金地段,投资少,收效大;国租方式则可以借中国政府之手迫使中国业主按限定地价出租土地。但不管是民租还是官租,当中国业主不愿出租时,租借开辟国领事都可以要求中国地方官进行干预,迫使中国业主同意出租,如汉口法租界即规定:“凡系中国官地,无价让与。民地以由该管国按值收买为原则。其不收买者,仍由中国业主存业;但不得抵卖与外国人,亦不能拒绝法国他日之收买。”中国业主无权拒绝外人的租借,但外人却可以自由决定是否租借中国业主的土地,如1896年中俄约章规定,汉口俄租界范围内尚未租给别国外人的近400亩土地,“应在一年内全部永租给俄国政府”,但俄国政府在次年却只永租了60亩土地。

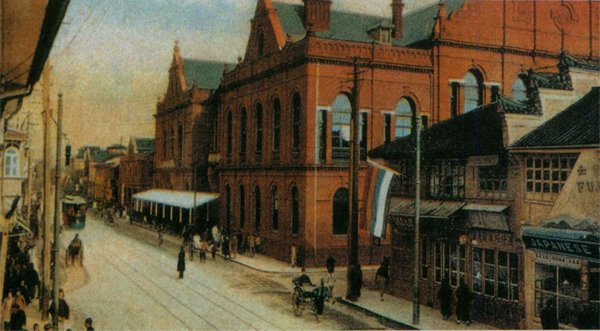

19世纪,上海公共租界工部局市政厅

19世纪,上海公共租界工部局市政厅

在具体地价的制定上,外人也享有更大的自由度。如中外双方官员议定地价后,外人往往选择在一年或数年之后才来租地,在此期间,其实际地价早已超过议定之限价,但外人却只愿按原定地价支付;再如:汉口德租界设立时,两国官方约定地价“须照三个月以内相等地基价值公平酌定”;德租界设立三年后,汉口地价已然大涨,欲新辟租界的日本人,为了压低地价,又迫使中国官方接受界内地价“须照三年以内相等地基价值公平酌定”,换言之,即强迫中方接受三年前德租界的低地价。对于外人这类压迫地价的手段,中方大都无力抗拒,其不平等地位,显而易见。至于汉口的官地在纳入租界时全部被迫免纳地价,乃至日本人强指界内京汉铁路地产为官地欲强行占据,清廷无奈只好以湖北地方政府的名义买下该地段,再无偿转交给日本领事,这一类史实,更将租界在地价方面的不平等性暴露无遗。当然,最大的不平等,莫过于在中国的土地上,华人不能在租界内购地,外人却得以在租界外以“永远出租”名义,自由地买地造屋。…[详细]

租界当局对华人的歧视,是国人将租界视作民族屈辱的最重要原因 租界设立之初,本只是专供外人居住的“居留地”,且不允许华洋杂居。若该原则自始至终被严格执行,则租界内只有外人居住,无论其自治之权如何扩大,租界也不至于成为近代民族屈辱的标志。但因太平天国之乱,大批中国难民涌入上海租界,外人亦能趁机谋取暴利,华洋分居的界限遂被打破;华人长期占上海租界人口95%以上的局面也随之形成。

租界华人数量虽多,所受歧视也极深。以纳税为例,1895年上海法租界洋人所纳房屋税总数为6.5万两,华人所纳房屋税则高达40.5万两。差距如此之大,与税率的不同有很大关系。公共租界华人所住房屋,工部局规定每百两租银须捐税十两,洋人所住房屋则是每百两捐税八两;法租界公董局则规定,华人房捐标准为每年8%,洋人房捐标准则只有0.5%。因征税权落入外人之手,其他如赌捐、妓捐、船捐等各种税目,其标准均由租界当局任意制定,华、洋之间的不平等,俯拾皆是。再如司法审判,1905年的黎黄氏案颇具典型色彩——广东妇人黎黄氏是一位四川官眷,1905年12月乘船抵达上海,同行者有作为奴婢使唤的15名女孩,租界巡捕房怀疑黎黄氏是“拐匪”,将其拘捕,与中国官员一并会审。审毕,因证据不足,洋人欲将黎黄氏带回巡捕房,中方官员也欲将其带回公廨女所,双方发生冲突,棍棒相加,彼此互殴。黎黄氏终被巡捕房抢走收押。此事一路闹到北京,成为国际事件,并引发上海民众游行罢市,最终以巡捕房向民众开枪,打死打伤若干人而告终。黎黄氏案,与外人毫无干系,闹到如此地步,可见当日租界干涉中国司法主权与华人在司法层面所受歧视之深。

租界内华人所受最大的歧视,莫过于其占人口之大多数,缴付之税额也远多于洋人,但却鲜有机会参与问政。以上海公共租界为例,其市政机关是工部局,在1928年之前,工部局董事,没有一个华人。租界内华人对这种只有纳税义务而无问政权利的现实的不满,因黎黄氏案而在1905年达到了一个巅峰——12月18日,公共租界华人罢市示威,巡捕房开枪,击毙民众11人,击伤数十人;20日,华人商店在巡捕、包探和各国登陆水兵武装压迫下开门营业。案发后,上海绅商集会商议对策,即提出工部局须设一华董。但工部局最终只允许成立一个“上海租界华人咨询委员会”,该组织没有任何参与租界治理的权力,其作用仅限于向租界当局转达中国居民的合理的不满意见;但即便是这一点点权限,也被稍后召开的租界立法机关“纳税外人会议”所否决。这些歧视性政策,是国人在近代将租界视作民族屈辱标志的最重要的原因;这种屈辱感,也是自1905年始,租界内部华人参政运动与租界外部取消租界运动此起彼伏的主要动力。…[详细]

不必否认租界的复杂性,但租界确实是“西方侵略中国的产物” 不可否认,与晚清司法状况相比,租界内的司法状况确实要清明许多;战乱时国人确实常常蜂拥挤入租界避难;有身份的华人也确实很喜欢选择在租界定居——工部局曾有专门的指示,“若无十分充足理由,不得侵犯有声望人士居住的华人私宅”;革命党人们更是租界里的常客。但若说“租界侵犯的是官家的利益,但有利于老百姓”,恐怕就不是事实了——法租界公董局规定,华人房捐标准为每年8%,洋人房捐标准则只有0.5%,如此歧视性的政策,无论如何,是谈不上“有利于老百姓”的。晚清、民国的地方政府当然是相当地腐败和黑暗,但租界当局对华人的歧视也是事实,二者都是国人应该抗争的对象,并不能因二者对民众的损害轻重有别而否定前者却肯定后者。至于所谓“租界的本质是保护经商安全”,则显然不了解租界本身也是外人在华的一种商业利益——上海公共租界和法租界以及汉口日租界之所以长期以非法手段谋求租界范围的扩大,一个极重要的原因,就是为了赚取土地租入与租出之间的差价。在晚清时代,依靠租界“保护经商安全”或许还说得过去,但进入民国之后,外人在华经商已无处不在,国人排外思想也已大减,法律体系也与西方接轨,早就不必依靠租界来“保护经商安全”了。外人之所以不愿取消租界,实因租界因其不平等特权而有特殊的商业利益存在。

综上所述,可知陈三井教授对租界的历史定性仍然是极准确的:“租界乃是十九世纪中叶西方列强侵略中国的产物,其意义不啻是‘国中有国’、‘权上有权’,换言之,不啻於一国之内,另设一国。租界的设立,不仅妨害中国主权之存在,抑且影响中国主权之行使,其道理是很明显的。”“民族主义愤怒青年”当年对租界的“咬牙切齿的痛恨”,是有道理的。…[详细]

|Archiver|兴宁A8

( 粤ICP备17110913号 粤公网安备44140202000139号)

|Archiver|兴宁A8

( 粤ICP备17110913号 粤公网安备44140202000139号)